Monday, January 30, 2006

Village Snowball Fight ・ 村の雪合戦

Yesterday Inakadate had another unique event, the village snowball fight. This event, organized by the village's neighborhood associations, was really neat. I had never seen an organized snowball fight so this was kind ofinteresting to watch.

Yesterday Inakadate had another unique event, the village snowball fight. This event, organized by the village's neighborhood associations, was really neat. I had never seen an organized snowball fight so this was kind ofinteresting to watch.きのうは田舎館の独特なイベント、村の雪合戦が行われました。村の部落会の子ども会が主催したこのイベントは大変面白かったです。僕はスポーツ化された雪合戦を見たことがなかったですので、大変よかったです。

The event started at 9am and lasted until about noon. It was a beautiful day and everyone enjoyed themselves. There were probably about 300 people there cheering on the nine teams of children participating.

朝の9時ごろからスタートして、正午まで続いたイベントでした。天気が大変よかったで、皆が楽しんでいたようです。参加していた9つのチームを応援するために、約120人ぐらい集まったようです。

When I was a child, we made our own snowballs while avoiding the balls of our opponents, but in this battle, the balls were premade (with a form that could make about 50 at one time). This allowed (or forced) teams to concentrate more on strategy.

When I was a child, we made our own snowballs while avoiding the balls of our opponents, but in this battle, the balls were premade (with a form that could make about 50 at one time). This allowed (or forced) teams to concentrate more on strategy. ぼくが子供の頃やった雪合戦は雪だまを作りながら相手の球から逃げるといったものでしたが、この雪合戦では、あらかじめ雪のたまが型で作られていて(雪の球を作る機械があってそれで一気に50個の雪球を作っている)、しっかり作戦がプランされているおもしろい試合でした。

There was a field painted in the snow in which there were seven large protection shelters behind which competitors could hide. Each team had nine players each who had to wear a helmet. Matches were three minutes and during that time the team was limited to 70 pre-made snowballs.

There was a field painted in the snow in which there were seven large protection shelters behind which competitors could hide. Each team had nine players each who had to wear a helmet. Matches were three minutes and during that time the team was limited to 70 pre-made snowballs.雪の中で、試合場となるグラウンドがペンキで仕切ってありました。その中で、選手が隠れるシェルター7つが設置されていました。各チームはヘルメットを被らなければならない7人のメンバーでできていました。一つの試合は3分間で、以前に作られた70個の雪玉で戦われました。

If someone was hit by a snowball (as determined by one of the six judges) s/he had to sit out the rest of the match. Teams could win by stealing the other team's flag or by having more players remaining at the end of the match. Each match was the best 2 out of 3 sets. The day started with a round robin competition to determine placements in the final competition. This was then followed up by an elimination tournament to determine the final championship.

If someone was hit by a snowball (as determined by one of the six judges) s/he had to sit out the rest of the match. Teams could win by stealing the other team's flag or by having more players remaining at the end of the match. Each match was the best 2 out of 3 sets. The day started with a round robin competition to determine placements in the final competition. This was then followed up by an elimination tournament to determine the final championship.雪玉に当てられた人がその試合の最後までアウトでした。当てられたか疑問があったら、6人の審判で判断されました。試合の勝負は相手のチームの旗を取るか3分の試合が終わった後、選手が多く残るかで決めました。一つのマッチは試合の2つを勝つことで決めました。最初は決勝戦のランキングを決める予備選から始めました。その後、優勝を決める決勝トーナメントが行われました。

It was quite interesting to watch the strategies of the winning teams. Some people were designated as throwers while others worked to supply them with snowballs. Finally most successful teams would at some time make a unified rush to the other team's flag. It was interesting to see when that would be and who would make that rush.

It was quite interesting to watch the strategies of the winning teams. Some people were designated as throwers while others worked to supply them with snowballs. Finally most successful teams would at some time make a unified rush to the other team's flag. It was interesting to see when that would be and who would make that rush.勝つチームの作戦を見ることは大変面白かったです。1チームにはある人が「投げる人」として指定されていて、多くの玉を投げていました。他の人はその投げ人に雪球を補給するのに頑張りました。そうした強いチームはメンバーが一気に相手の旗へ攻めて行ったことが多かったです。その攻めのタイミングと人数などの作戦はとても興味深かったです。

Monday, January 23, 2006

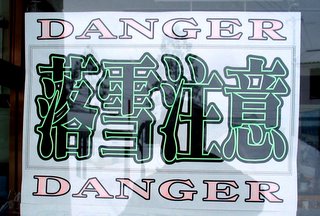

Watch for Falling Snow ・ 落雪注意

Several weeks ago I started seeing new signs appear throughout the village. They said "Watch Out for Falling Snow." Now we are not talking about the light fluffy stuff that comes out of the sky in flakes. That's not too dangerous and you couldn't avoid it if you wanted. These warning signs, rather, always appear under the eave of a building and are warning people of large quantities of snow sliding off a roof all at once.

Several weeks ago I started seeing new signs appear throughout the village. They said "Watch Out for Falling Snow." Now we are not talking about the light fluffy stuff that comes out of the sky in flakes. That's not too dangerous and you couldn't avoid it if you wanted. These warning signs, rather, always appear under the eave of a building and are warning people of large quantities of snow sliding off a roof all at once.数週間前、ここの田舎館村では新しい看板を見かけました。それはこの「落雪注意」という看板です。この場合の落雪は空から一つ一つの結晶として落ちてくる雪ではありません。それは危なくなく、避けることができないぐらい多い物です。この看板は建物の軒(のき)下あたりに張ってあって、屋根からいっきに落ちてくる大量の雪に気を付けろと訴えているものです。

At first they seemed a little excessive, but after you have seen 10 inches of snow fall off a gymnasium roof, you can understand the need. It's not a complete avalanche, but it is seriously dangerous. I have heard that at least 3 or 4 people have died in Japan this year, crushed under falling snow. That's gotta be the worst way to die. Also I have seen a car roof crushed in to the point you couldn't get in, even if you could get the door open.

At first they seemed a little excessive, but after you have seen 10 inches of snow fall off a gymnasium roof, you can understand the need. It's not a complete avalanche, but it is seriously dangerous. I have heard that at least 3 or 4 people have died in Japan this year, crushed under falling snow. That's gotta be the worst way to die. Also I have seen a car roof crushed in to the point you couldn't get in, even if you could get the door open.最初に見た時、そこまでする必要かと思いましたが、体育館の屋根に積もっている20cmがいっきに落ちてくることを見ると、看板の必要性が分かるような気がします。山での雪崩ではないですが、まじめに危ないです。今年、日本では3~4人ぐらい雪の下に埋って死んでいる

人がいるそうです。死ぬ方法として最悪だろうと思います。人が乗ることが不可能ぐらい屋根が潰されている車も見ています。

I think maybe the composer of Sakamoto Kyu's famous song was living in Aomori and worrying about falling snow when he wrote the words 'I Look up to the Sky as I Walk'. In any case, I'll be sure keep an eye to the sky and not walk under eaves.

I think maybe the composer of Sakamoto Kyu's famous song was living in Aomori and worrying about falling snow when he wrote the words 'I Look up to the Sky as I Walk'. In any case, I'll be sure keep an eye to the sky and not walk under eaves.坂本九の「上を向いて歩こう」の作者が青森に住んでいて、落雪を心配しながら作った曲がこの曲だったんじゃないかな~と思うようになっています。とにかく、僕は軒下を歩かないで、空を見て歩いていきたいと思います。

Tuesday, January 17, 2006

Quilt Building ・ パッチワークされた建物

My mother is a quilter. She spends many days working with her church friends making quilts to give away. Together they work hard and put together beautiful blankets out of pieces of scrap fabric.

僕の母はキルト作りが好きです。彼女は毎週のように教会の仲間と一緒に貧しい人/恵まれない人にあげる為にキルト作りに取り組んでいます。その皆さんが頑張って、古い布を組み合わせ、縫いたしてきれいな毛布を次々と作り上げています。

Driving around Inakadate I am often reminded of her. This happens most often when I see one of the village's 'quilt buildings.' Just like she and her group, some residents of Inakadate have taken otherwise useless material and made something out of it. In most cases, Inakadate's quilt buildings are simple farm sheds, designed to keep out some of the weather from farming tools and the like. Most of these building are pole barn-like structures with whatever is at hand nailed to the outside for walls.

この田舎館村を走っていくと、母のことを思い出させます。それは村のパッチワークされた建物を見る時によくあります。母のグループと同様に、田舎館の住民の何人かが他に使い道がない物を使って、立派な物を作り出しています。多くの場合、この田舎館のパッチワークされた建物は、農機などの物を雪などから守るように作られた単純な農機具をいれる小屋です。殆どは、梁と柱にその辺の鉄板などを釘で打ち付けた簡単な建築物です。

Like the signs I wrote about on November 18th, these buildings too have a value next to nothing, but they serve a purpose and are really cool.

11月18日に取り上げた錆ている看板と同じく、このパッチワークされた建物の価値はゼロに近いですが、重要な役割を果たしていて、大変格好いいです。

僕の母はキルト作りが好きです。彼女は毎週のように教会の仲間と一緒に貧しい人/恵まれない人にあげる為にキルト作りに取り組んでいます。その皆さんが頑張って、古い布を組み合わせ、縫いたしてきれいな毛布を次々と作り上げています。

Driving around Inakadate I am often reminded of her. This happens most often when I see one of the village's 'quilt buildings.' Just like she and her group, some residents of Inakadate have taken otherwise useless material and made something out of it. In most cases, Inakadate's quilt buildings are simple farm sheds, designed to keep out some of the weather from farming tools and the like. Most of these building are pole barn-like structures with whatever is at hand nailed to the outside for walls.

この田舎館村を走っていくと、母のことを思い出させます。それは村のパッチワークされた建物を見る時によくあります。母のグループと同様に、田舎館の住民の何人かが他に使い道がない物を使って、立派な物を作り出しています。多くの場合、この田舎館のパッチワークされた建物は、農機などの物を雪などから守るように作られた単純な農機具をいれる小屋です。殆どは、梁と柱にその辺の鉄板などを釘で打ち付けた簡単な建築物です。

Like the signs I wrote about on November 18th, these buildings too have a value next to nothing, but they serve a purpose and are really cool.

11月18日に取り上げた錆ている看板と同じく、このパッチワークされた建物の価値はゼロに近いですが、重要な役割を果たしていて、大変格好いいです。

Thursday, January 12, 2006

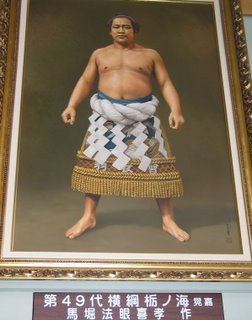

Tochinoumi, Inakadate's Celebrity ・ 栃の海、田舎館の名人

Recently someone asked me if there are any famous people from Inakadate. Looking around, it seems that the most famous person from Inakadate is a sumo wrestler named Tochinoumi. He is quite a celebrated individual person in this village.

Recently someone asked me if there are any famous people from Inakadate. Looking around, it seems that the most famous person from Inakadate is a sumo wrestler named Tochinoumi. He is quite a celebrated individual person in this village.この前、「田舎館には有名な人がいますか」と聞かれました。よく見てみたら、村のもっとも有名人は栃の海という相撲力士だろうと思われる。この村では、かなり著名人として取り上げられています。

Tochinoumi was a sumo wrestler in the late 1960s and early 1970s. He was very successful, won two tournaments and rose to the highest rank of yokozuna. Actually, Aomori is particularly famous for good sumo. Even today, there are more wrestlers from Aomori in the highest levels of sumo than from any other prefecture in Japan. There are many sumo rings to be found in Aomori and schools with sumo clubs are not uncommon.

Tochinoumi was a sumo wrestler in the late 1960s and early 1970s. He was very successful, won two tournaments and rose to the highest rank of yokozuna. Actually, Aomori is particularly famous for good sumo. Even today, there are more wrestlers from Aomori in the highest levels of sumo than from any other prefecture in Japan. There are many sumo rings to be found in Aomori and schools with sumo clubs are not uncommon.栃の海は1960年代の後半と70年代の前半で活躍した力士です

People in Inakadate are very proud of Tochinoumi's accomplishments. In the Community Center there is a huge painting of him. There is also one in the village hall. You can also find a stone memorial commemorating his accomplishments near the village gymnasium or come to town and attend the Tochinoumi Cup, a children's sumo tournament held each year in August.

People in Inakadate are very proud of Tochinoumi's accomplishments. In the Community Center there is a huge painting of him. There is also one in the village hall. You can also find a stone memorial commemorating his accomplishments near the village gymnasium or come to town and attend the Tochinoumi Cup, a children's sumo tournament held each year in August.田舎館の村民は栃の海の出来事を誇りに思っている感じです

Wednesday, January 04, 2006

The Hattanda Naked Festival ・ 八反田の裸参り

I live in the neighborhood of Hattanda. It is a small gathering of about 50 households nearby the village hall. When I first arrived in Inakadate, the people of Hattanda were busy with the Neputa Festival. They unhesitatingly welcomed me to join them.

I live in the neighborhood of Hattanda. It is a small gathering of about 50 households nearby the village hall. When I first arrived in Inakadate, the people of Hattanda were busy with the Neputa Festival. They unhesitatingly welcomed me to join them.僕は八反田という集落に住んでいます。八反田は役場から遠く離れていない50軒ぐらいの部落です。僕が最初に田舎館に付いた頃、八反田の皆さんが村のねぷた祭りで忙しかったですが、皆が快く僕を歓迎して参加させてくれました。

One of the first things I heard about then on those hot summer evenings of August was that the Hattanda neighborhood does a “Naked Shrine Visit” early on the morning of January 1st. Everyone seemed very proud of it. Of course I asked then, isn’t it cold? to which they replied, “yes it is, but it is fun too.”

その暑い8月の晩、ねぶたに参加している間に、最初に聞いた一つは、八反田部落が1月1日の 朝に裸参りをすることでした。皆が大変誇りに思っていたようです。もちろん、その時「寒くないですか」と聞きましたが、それに対して皆が「そうですが、楽 しいですよ!」と答えてくれました。

In the past five months, I nearly completely forgot about the festival but toward the end of last year one of the members came and asked me if I wanted to participate. Of course I said yes!

その後の5ヶ月間、このイベントのことをほとんど忘れてしまいましたが、去年の終わり頃にメンバーの一人が僕の所に誘いに来ました。もちろん、返事はYESでした。

On the morning of January 1st, I woke up early and went to the neighborhood community center. There we had a drink or two and then walked through the neighborhood rousing people with a drum and giving them a year’s worth of good luck with a bite of the lion.

On the morning of January 1st, I woke up early and went to the neighborhood community center. There we had a drink or two and then walked through the neighborhood rousing people with a drum and giving them a year’s worth of good luck with a bite of the lion.1月1日の朝に、僕が早起きして部落会館に行きました。そこで1杯か2杯お酒を飲んでから、部落中を歩いて、太鼓をたたいて皆を起こしました。出てきた人たちに、獅子で軽く齧(かじ)って、一年間の幸運を与えました。

After that we returned to the community center and got ready. Basically this meant taking off most of our clothes and having a drink or too to warm us from within. Once we started the walk to the shrine about 100 meters away was pretty quick. Perhaps because of the cold weather, but we wasted no time carrying the new nawa (a fat rope) which would decorate the torii (gate) for the next year.

その後、会館に戻って、準備しました。準備というのは服の殆どを脱い で、体を内側から暖めるためにもう1杯を飲むことでした。立ってから、100メートルぐらい離れている神社までの散歩がすぐに終わりました。寒かったから でしょうが、僕たちはこれからの一年間に神社の鳥居にかける新しい縄をさっさと運んでいきました。

When we got to the shrine we carried the nawa right into the shrine building and learned that the priest hadn’t arrived yet. Waiting there kneeling on the floor of the shrine was the coldest part of the morning, but it didn’t last too long. When he arrived we had a short dedication ceremony and then went outside again.

When we got to the shrine we carried the nawa right into the shrine building and learned that the priest hadn’t arrived yet. Waiting there kneeling on the floor of the shrine was the coldest part of the morning, but it didn’t last too long. When he arrived we had a short dedication ceremony and then went outside again.神社に着いたら、そのまま縄を神殿の中まで運びました。そこに 座ったら、神主さんがまだ来ていないということを聞きました。そこに神社の床に正座して待つことが、朝の一番寒かったですが、そんなに長く待つ必要がな かったです。神主さんが着たら、短い奉納式をして、出て行きました。

Outside there was a large fire which we quickly surrounded. We took a bunch of photos, raised the nawa temporarily to its place on the torii and started back to the community center. There we ‘rewarmed ourselves from the inside’ and the whole day was done.

神社の外には大きいな焚き火があり、皆がその周りを囲みました。そこで、何枚か写真を撮ってから、一時的に縄を鳥居の所に上げておいて、会館へ戻りました。会館ではもう一度「内側から暖めて」、皆とゆっくりと話したりしました。

It was a great experience!! Thanks to all the people of Hattanda who asked me to participate in their traditional New Years event.

大変素晴らしい経験でした。部落の正月の伝統行事に参加しないかと誘ってくれた八反田の皆さんにありがとうございました!!

Free Web Counter